院長 渡邉 武寛

当院の最大の特徴は、矯正治療専門のクリニックでありながら、一般歯科・小児歯科・インプラント治療まで全ての歯科治療に対応できることです。令和6年には、インプラント学会の専門医資格を取得しました。全ての歯科治療において、より高度で質の高い治療をご提供できるように精進して参ります。

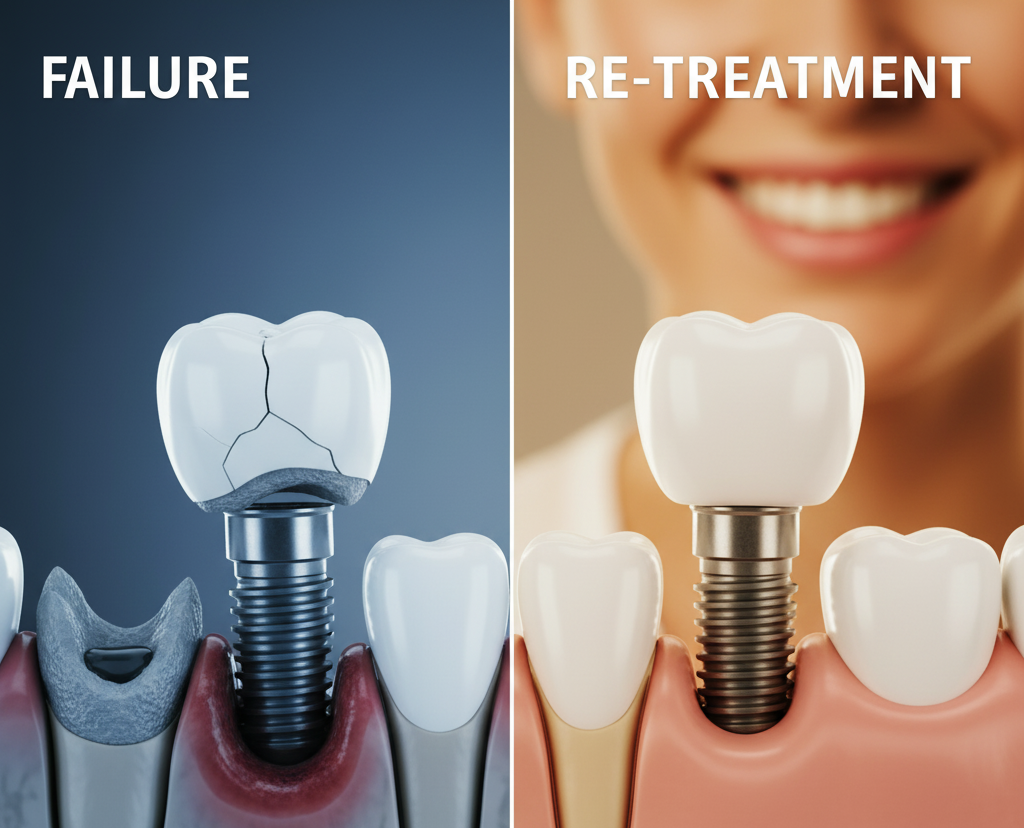

HOME コラム インプラント インプラント失敗例と再治療オプション|専門医が教える安全なリカバリー術

埋入直後にインプラント体の動揺がみられる場合、十分な初期固定が得られていない可能性があります。また、手術部位に残る微小な感染や咬合力の過大集中は骨結合形成を阻害し、早期トラブルの主要因となります。当院ではCT画像で骨質を評価し、術中の咬合コントロールも含めてリスクを低減します。

喫煙や血糖コントロール不良は血管新生を妨げ、炎症が慢性化しやすくなります。セルフケア不足や定期検診未受診も周囲炎を誘発し、トラブル率を高める要因です。生活習慣とメンテナンスの両面からサポートすることが成功の鍵となります。

インプラント体のわずかな動きや咬合時痛は、骨結合不良や周囲炎進行のサインです。歯肉ポケットから排膿や出血がみられる場合は、感染が既に深部へ波及している可能性があります。ポケット深さを測定し、数値が増大していれば直ちに処置を検討します。

前歯部で歯肉の退縮が起こると、金属色が透けたりブラックトライアングルが生じ審美性が損なわれます。原因としては薄い骨壁の吸収やブラッシング圧の過剰などがあり、早期に軟組織のボリューム維持策を講じることが重要です。

固定不良や周囲炎が進行し保存が困難な場合、まずインプラント体を撤去して感染組織を徹底除去します。欠損骨量に応じて骨造成材とメンブレンを使用し、十分な骨支持が得られた段階で再埋入を計画します。治癒期間・手技は症例により変動するため、診断時に段階的な治療計画をご説明します。

軽度〜中等度の周囲炎では機械的デブライドと薬液洗浄を中心に保存療法を行います。深部デブライドが困難な場合はフラップ手術で感染組織を除去し、再生療法や表面デコンタミネーションを併用。術式選択はポケット深さ・骨欠損形態で決定します。

再治療費用は撤去の難易度、骨造成の有無、再埋入の本数によって大きく変動します。正式なお見積もりはレントゲン・CT 診断後に個別提示いたします。

定期検診未受診、指示されたセルフケアの不履行、外傷・歯ぎしりなど偶発的要因による破損は保証対象外となる場合があります。保証条件は治療計画時の契約書で詳細をご確認ください。

再治療が必要かお悩みの方は、まず無料カウンセリングをご利用ください。CT 撮影で骨量・感染範囲を評価し、保存療法・外科療法を含む複数案を比較提示いたします。メリット・リスク・期間・費用をご理解いただいた上で治療方法を選択できます。

リスク・副作用(医療広告ガイドライン準拠)

再治療後でも腫脹・疼痛・周囲炎再発・骨吸収が起こる場合があります。治療効果には個人差があるため、担当歯科医師の診断と説明を受け、ご自身でご判断ください。

当院の最大の特徴は、矯正治療専門のクリニックでありながら、一般歯科・小児歯科・インプラント治療まで全ての歯科治療に対応できることです。令和6年には、インプラント学会の専門医資格を取得しました。全ての歯科治療において、より高度で質の高い治療をご提供できるように精進して参ります。